戦前のザミャーチン Evgenii Ivanovich Zamiatin(1884-1937) 翻訳といえば米川正夫訳の「洞窟」が『労農露西亜小説集』金星堂、『世界短篇小説大系 露西亜篇(下)』と同じ1925年に二度のおつとめを果したってことぐらいしか一般には知られていない気がする。

でも、米川正夫自伝『鈍・根・才』を見ると、その前に雑誌掲載したといってるんで、三度のおつとめなのであった(って、米川家が米川正夫を記念して出した『ロシヤ短篇集』河出書房新社にも<世界文学>1924年8月って書いてあるがな)。

でも、米川正夫自伝『鈍・根・才』を見ると、その前に雑誌掲載したといってるんで、三度のおつとめなのであった(って、米川家が米川正夫を記念して出した『ロシヤ短篇集』河出書房新社にも<世界文学>1924年8月って書いてあるがな)。

それはそれとして、自伝を読むと1927〜1928年に招待されてソヴェート連邦を訪問した時に本人にあってるんだよな。引っ込み思案で、意気地がないのでレニングラードでは四人しか作家にあっていないという米川があっているんだから、やっぱり自分で訳した作家なので気になっていたんやろねえ。

自伝には、1928年の1月3日に後藤新平歓迎講演会があって、その翌日レニングラードに向かって、さらにその翌々日に「ザミャーチンの家に呼ばれ、女流作家のオリガ・フォルシュ(当時五十四歳)などが集まった。ザミャーチンはロンドンに長くいただけに、洗練された英国風の紳士、フォルシュはもう半白の堂々たる老婦人であった。」としか書いてないけど、もっと詳しくザミャーチンの印象を語った文章がどっかにあるのか?

一応、その後の活動もフォローしていたのか、次のような記述が見つかる。

一応、その後の活動もフォローしていたのか、次のような記述が見つかる。

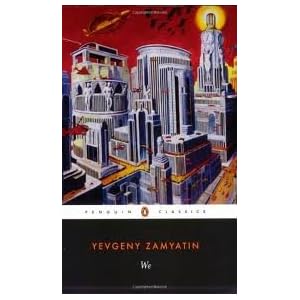

「例へば、七百年後のソエート共和国を諷刺した空想的長編小説『われら』も、ロシヤ国内では許されないで、漸く英訳本が亜米利加から出版されてゐるに過ぎない。(近年仏訳独訳も出たやうである。)外国語訳が原書に先んじて発表されるなどといふことは、今のソエート・ロシヤでなければ見られない、変態的現象であると言はなければなるまい。ザミャーチンの作品で邦語に訳されてゐるのは、僅かに一短篇「洞窟」(小生訳『労農ロシヤ小説集』)があるばかりである。」(「同伴者の文学」『世界文学講座 現代世界文学篇下』1930年)

「もともと寡作の方である上に、旧インテリゲンチヤに特有の懐疑疑と冷笑的態度に禍されて、プロレタリヤ革命の現在と将来を、明るい薔薇色の光りを透し見る事が出来ないので、官権から反動的作家として白眼視され、作品なども自由に発表できないやうな境遇にある。例へば七百年後のソエ"ート共和国を諷刺した空想的長篇小説『われら』も、ロシヤ国内では発表を許されないで、漸く英訳本がアメリカで出版されてゐるに過ぎない。」(『ロシヤ文学思潮』1932年)

あとザミャーチンの亡くなる前年、1936年に中央公論社から出た『世界文芸大辞典 第三巻』の「ザミヤーティン(1884−)」の項も米川担当。「…七百年後のプロレタリヤ共和国を嘲笑した空想的長篇『われら』が諸外国で翻訳出版された為にソヴェートの文壇と社会に囂々たる問題を惹起し遂に全露文学者同盟を脱退するに至つた。」と記している。

なお、「洞窟」には米川以外にも尾瀬敬止の訳「洞穴」がほぼ同時期(1926年)にある。ウラヂーミル・リーヂン編のアンソロジーの翻訳『芸術戦線』事業之日本社出版部の中の一篇として収録されているんやが、薪を盗んだところで唐突に終わっててびっくり。紙幅の都合で勝手にいろいろぶった切っとるのか。同書は「自伝」としてザミャーチンの自己紹介エッセイ?を併録しとるんやけどねえ。

さらにいえば自伝的エッセイの紹介としては尾瀬が『芸術戦線』に先だって刊行した『革命ロシヤの芸術』の「エウゲーニー・ザミャーチン」の方に複数入っているので、そちらも是非。

ザミャーチンの文章の翻訳としては<ロシヤ研究>で小泉修一が紹介した<リテラトウールヌイエ・ザピースキ>掲載の「セラピオノフ兄弟」ってのがこれらより少し早いな(<ロシヤ研究>はザミャーチン作品の掲載を予告していたが、結局その号は出せないまま潰れた模様)。

あと1929年には岡沢秀虎訳の「眼」が<文学時代>に掲載されている。原作は多分Глаза(Glaza)。ネットで見ると1917年作という説と1918年作説があるが、17年執筆、18年雑誌掲載ということでよろしい?

米川よりちょっと前にザミャーチンに会っているのが、黒田乙吉と蔵原惟人。それぞれの回想ではお互いにふれてないけどどうも最初は同じ日にあっている気が。

米川よりちょっと前にザミャーチンに会っているのが、黒田乙吉と蔵原惟人。それぞれの回想ではお互いにふれてないけどどうも最初は同じ日にあっている気が。

黒田乙吉「レニングラードの作家で私の会つたのは、彼[フエーヂン]のほかにエウゲニー・ザミヤーチンと…ザミヤーチンは「[セ]ラピオン兄弟」の指導者であり、若いでは既に一家をなせる大先輩であつた。私はザミヤーチンには何度か会つた。最初会つたのはイワーノフの家で、たしかエシェーニンの自殺した時であつた。当時の中堅作家たちより年齢も一まはり上で、会つた感じは「教養ある紳士」か、「教授型」といつた人であつた。私はザミヤーチンに案内されて彼の原作「蚤」をモスクワの第二芸術座に観に行つたことがある。最後に会つたのはレニングラードで、私はムルマンスクへの旅行の途中、すこしばかり時間を利用して彼の宅をたづねた時であつた。その時、ザミヤーチンも映画のシナリオを書くためにムルマンスクに行つて帰つたばかりのところだといつて居た。ザミヤーチンもリーヂンや、ピリニヤークや、セルゲイ・セミョーノフや、後に有名な「ふだんの北極」を書いたゴルバートフ等がそうである様に、北方の美、北氷洋の美を讃美する作家の一人であつた。彼は、私にムルマンスクまで行くのなら、足をすこし北へのばして、ムルマンスク湾入の北氷洋に出るところにあるアレクサンドロフスク(今のポリヤールノエ)まで是非行くべきだ、そこには水産研究所もあり、すてきな「北方の美」があると極力推賞した。ムルマンスクでは私は時日の都合上、遂にザミヤーチン勧告に従へなかつた。

ザミヤーチンは作家であると共に、工芸専門学校の造船科に講義をする技師でもあつた。今日、ソヴィエトの北氷洋航路に活躍しつつある砕氷船『レーニン』号はザミヤーチンが造船技師として一九一六年に英国に派遣されて、その建造に参加した船であることはあまり知られて居ない。

私が日本に帰つてから、ザミヤーチンがソヴィエトで反動作家として白眼視されて居ることを聞いたが、その後彼はどうなつたらう。(「ソヴエト文壇人との交友録」<ロシヤ文学研究>第2集)

蔵原惟人「それから数日たつてからのことである。私はピリニヤークに連れられてフセウオロード・イワノフの家を訪れた。…丁度エセーニンの追悼会がカーメルヌイ劇場で開かれる日だつたので、…あまり広くない部屋の中には多くの作家や批評家がその下相談に集まつてゐた。大抵…若い連中だが、少し古い所ではザミヤーチン等もわざわざレニングラードから馳せ参じてゐた。ザミヤーチンはピリニヤーク等の先輩で現代ロシヤでは有数な技巧家であるが、彼の作品の無内容の故に現代ロシヤでは余り読まれてゐない。彼は一見いかにも才人らしく、その風采もどことなくイギリスの紳士を思はせる所があつた。彼は自分の劇を今第二芸術座でやつてゐるから是非一度見に来て呉れといつた。レニングラードに来たら必ず訪ねるやうにと私の手帳にアドレスまで書きつけて呉れた。私はその後第二芸術座で彼の劇「蚤」を見る為招かれて会つた外、遂に彼の家を訪れる機会を見出さなかつた。」(「新ロシヤ作家の印象」『ソヴエート印象記』)

調べるともっと出てくるのかな。本当はその時期の<都新聞>(蔵原)と<大阪毎日新聞>(黒田)にもきっちり眼を通しておくべきなんやが、そんな余裕は皆無だよ。はっはっ。

|

|

『われら』以外の邦訳は「洞窟」のみがさらに水野忠夫訳(『ロシア短篇22』集英社)/川端香男里(『現代ロシア幻想小説』白水社、91年に<小説新潮>の臨時増刊に再録?)と1971年に衝突。あとは「島の人々」が水野忠夫訳(『現代ソヴェト文学18人集 第1』新潮社・1967)、「洪水」が小笠原豊樹訳(『集英社ギャラリ−「世界の文学」15』集英社・1990)だけなので、余程訳すのが面倒な文章なのか。あと評論だと川端香男里訳「チェーホフ」ってのが『世界批評大系 5』(筑摩書房・1974)にあり。

肝心の「洞窟」だが、氷河期襲来SFで、マンモスが歩き回ってるペテルブルグの話…というのは表向きで、エネルギー不足に苦しむ疲弊した革命後の社会を氷河期のメタファーで描いたというのが世間的な評価。そのせいか水野忠夫訳で読むと、マンモスという言葉が、おめー、革命を否定すんのかよ、と言われるのを避けるために現代の話じゃないと言い逃れられるように貼られた符号というか記号にしか見えず、全くSFとして読むのは無理という印象が。

その点、大正時代の米川訳の方が、多少はマンモスが実在している気にさせて、氷河期とロシアの現実が重ね合わせにされた作品として味あわせてくれる説。いや、気がするというのは、ようするに気のせいかも。「青い小瓶」が何か割注で説明してくれているのは親切設計? それが物語の展開上どういう意味があるかは明示されてないんだけど、他所では毒殺だよ毒殺っ、って書いてるな。